スタッフ

監督:ジョン・フランケンハイマー

製作:エドワード・ルイス

脚本:ロッド・サーリング

撮影:エルスワース・フレデリクス

音楽:ジェリー・ゴールドスミス

キャスト

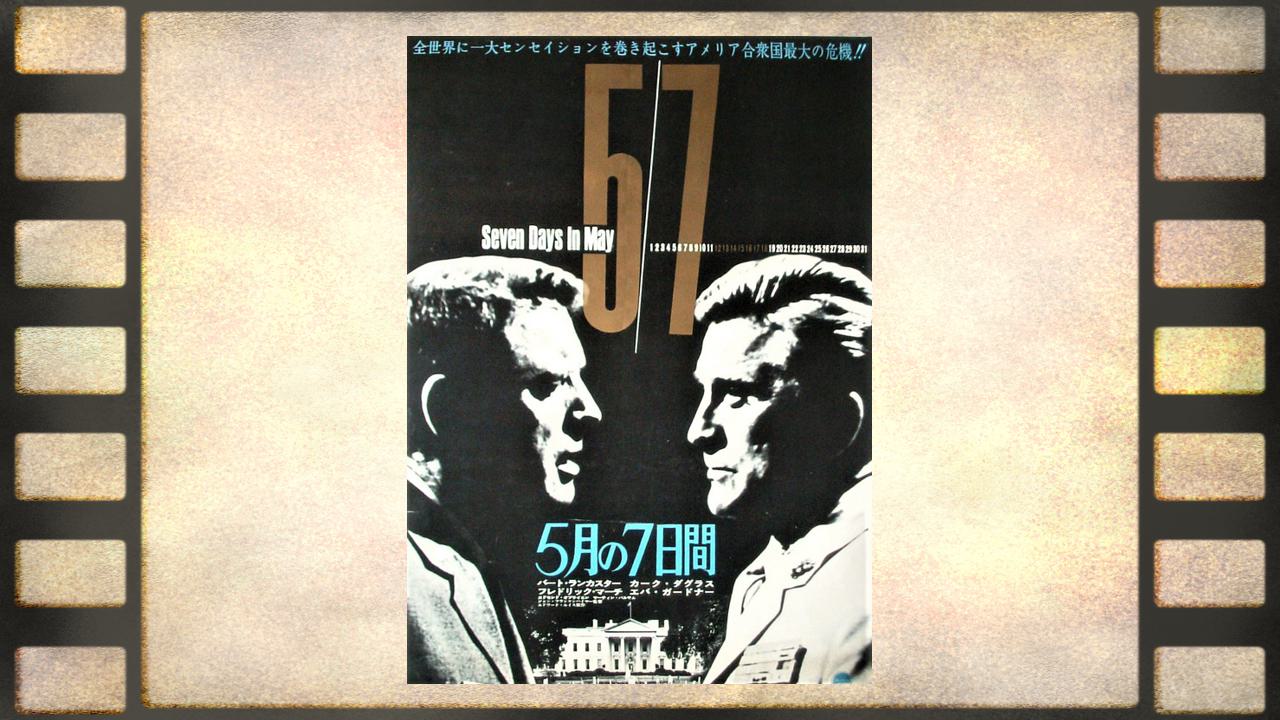

スコット大将 / バート・ランカスター

ケイシー大佐 / カーク・ダグラス

ライマン大統領 / フレデリック・マーチ

クラーク上院議員 / エドモンド・オブライエン

ジラード秘書官 / マーティン・バルサム

エレナ / エヴァ・ガードナー

ヘンダースン大佐 / フレッド・ダガン

プレンティス上院議員 / ホイット・ビッセル

マクファーソン / ヒュー・マーロウ

日本公開: 1964年

製作国: アメリカ パラマウント作品

配給: パラマウント

あらすじとコメント

まだまだフランケンハイマー作品。前回に続き、米ソ冷戦下時代の緊張を見事に描いた傑作の一本。

197×年ワシントン。合衆国大統領ライマン(フレデリック・マーチ)は、強い信念を持ってソ連政府との間で『核所有禁止条約』に調印した。この条約はある期日をもって、お互いの政府が自国で保持している核を順次破棄していくという内容だった。

しかし、産業界やマスコミ関係、各種労働組合から締結反対の声が巻き起こった。ソ連政府など信用できないとか、もし相手が破棄しなければ世界はソ連に征服されるとの意見からだった。その中でも一番危惧を抱いたのは軍事産業界と軍関係者だった。特に三軍の最高位である統合幕僚議長のスコット将軍(バート・ランカスター)は、正面を切って反対声明をだす。彼の副官ケイシー大佐(カーク・ダグラス)も、国を愛し憂うスコットの声明に感銘を受けた。

そんなケイシーは一週間後に秘密軍事演習があることを偶然知る。何故、副官である自分に知らされていないのか。更に、ケイシーは、スコットが重要拠点の司令官たちや艦隊提督宛に奇妙な競馬の賭けに関しての電報を送ったことを知る。不審に思った彼は大統領に報告する。

一部に不穏な動きがあるのだろうか。大統領は、ケイシーに軍部の情報を集めるように命じ、親友の上院議員クラーク(エドモンド・オブライエン)、秘書官、内務長官など信用の置ける数人だけを招集するが・・・

アメリカでの軍事クーデターを描く骨太の傑作。

実際に起きた1962年のキューバ危機にインスパイアされ、製作された作品の一本。「博士の異常な愛情」(1963)と「未知への飛行」(1963)と本作は、同じ製作年度ゆえ、核関連映画の傑作三部作と呼ばれた。ただ、他の二本と違うのは、ソ連との核戦争そのものの恐怖を描くのではなく、アメリカ国内の政変であること。

先ず、有名デザイナーのソウル・バスによるタイトル・ロールからして実に興味深い。軍隊の行進を感じさせるドラムの音が鳴り響き、一筆書きのように1から7までの数字が順次登場し、それから核ミサイルを想起させるロケットの図案に変わる。ロケットの数は縦横斜めと、どんどん増え、やがて、まさに発射されそうな感じで一列横隊に並んでいく。その規則正しく並んだロケットのデザインが実写の映画にオーヴァー・ラップすると鉄柵にピタリと重なる。その奥にホワイトハウスがそびえているのだ。数多くの核ミサイルに守られているアメリカ政府。冒頭から鳥肌が立った。

当初はちょっとした偶然から、上官である将軍に不信感を持つ副官の目線で描かれる。観客も、彼と一緒に軍部とタカ派の上院議員の不穏な動きを推理しつつ、映画は進行していく。

その過程が抜群に面白い。副官に情報を漏らした友人の将校が突然、行方不明になる。大統領も知らない軍事秘密基地が存在している可能性がある。大統領も出席する演習という名目で精鋭部隊が移動を始める。映画は、その演習当日までの七日間を追っていく。

本作は、戦闘シーンもなければ、戦車はおろか、銃器すら一切でてこない。それでも異様な緊張感に包まれた展開になる。大統領側がクーデターを想定しつつ、いかに反撃するかというシーソー・ゲームの態をなしてくるのだ。ここで核締結条約を結んだ大統領の支持率が29パーセントにまで下がったという、異例の低さがそのまま政府側の劣勢を際立たせていく。

確かな情報を得ようとした数少ない大統領の側近たちにも次々と災難が降りかかる。やがてマスコミに出始めたランカスターが国民に熱狂的に支持されるに至り、直接対峙するべきだと判断する大統領。しかし、交渉の決め手になるのは、かつて将軍が愛人に当てたラヴ・レターぐらいなのだ。最後は脅迫しかないほど追いつめられていく過程に固唾を呑んだ。

適材適所の出演陣を見事にコントロールする監督の骨太のタッチは見事。特に圧倒的なカリスマ性を醸しだすバート・ランカスター、名優フレデリック・マーチの大統領も、数多い大統領役者の中でも白眉の名演を見せている。

その二人が大統領執務室で、それぞれの立場から真っ向激論を交わすシーンに圧倒された。タカ派として愛国心溢れる正論を吐くランカスターと、ハト派側からの立場で世界平和を確信するマーチ。まさに火花散る場面だ。なまじの戦闘場面より迫力があった。

個人的には、ここで初期に扱ったイギリス映画の秀作「戦慄の七日間」(1950)との奇妙な同一性を感じている。同じ『核』をテーマに、『七日間』と期間も一致。それを戦勝国が作ったことに、唯一の被爆国の国民として複雑な感情に陥った記憶がある。二本とも核爆発や派手な戦闘シーンがなくても、立派な映画になるというお手本のような作品だ。

本作は、一般市民が関係しない上層部でのやり取りに終始する、心理戦がメインのポリティカル・フィクション作品としては最高峰に位置する。