スタッフ

監督:ジュールス・ダッシン

製作:マーク・へリンジャー

脚本:アルバート・マルツ、マルヴィン・ウォルド

撮影:ウィリアム・ダニエルズ

音楽:ミクロス・ローザ

キャスト

マルドゥーン警部補 / バリー・フィッツジェラルド

ナイルズ / ハワード・ダフ

ルース / ドロシー・ハート

ハローラン / ドン・テイラー

ガーザ / テッド・デ・コルシア

ストーンマン / ハウス・ジェームスン

ハローラン夫人 / アン・サージェント

パレッリ / トム・ペディ

ドナヒュー署長 / フランク・コンロイ

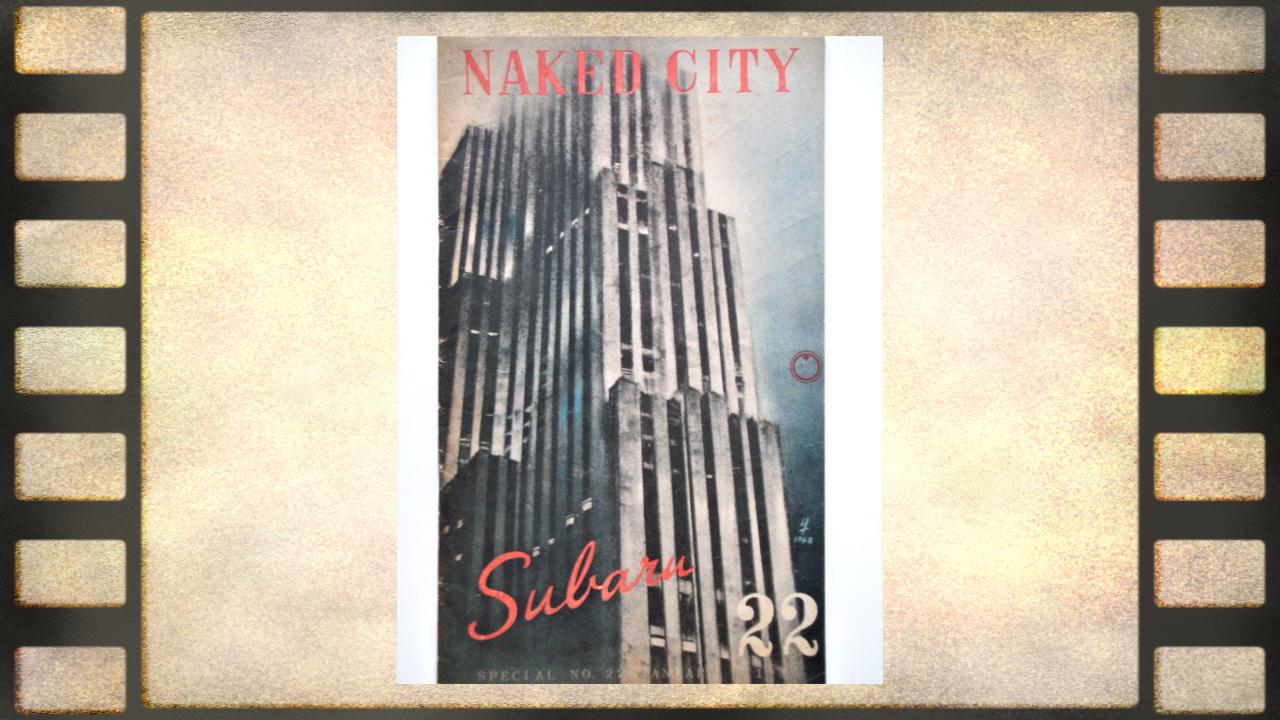

日本公開: 1949年

製作国: アメリカ ユニバーサル作品

配給: セントラル

あらすじとコメント

「男の争い」の監督ジュールス・ダッシン。彼が『赤狩り』で追放される前、アメリカで残したセミ・ドキュメンタリー・タッチの刑事ドラマの傑作。

アメリカ、ニューヨーク。ウエスト・サイドにある豪華アパートの一室で、そこに住む金髪モデルの死体が発見される。すぐさま警察が現状に急行し、捜査を開始。捜査の中心になるのはマルドゥーン警部補(バリー・フィッツジェラルド)だ。手掛かりになりそうなものはベッドの下にあった睡眠薬一瓶と洗濯カゴにあった男物のパジャマ、そして高価なサファイアの指輪だった。

第一発見者の家政婦は、パジャマは時々来るヘンダースンという男の物で、指輪は彼女の兄から贈られたものだとの証言を得る。他にも宝石を持っていたと言うので宝石箱を見つけるが中は空だった。警部補は若き刑事ハローラン(ドン・テイラー)に薬を処方した医師を探すように命じる。

ほどなくそれがストーンマン医師だと判明 し、聴取に行くが手掛かりはなかった。その後、被害者モデルの交友関係を洗ううち、退役軍人で現在は商売を手広くしているというナイルズ(ハワード・ダフ)に行き着くが、彼は彼女との関係を否定。何故なら自分には許婚者がいるからだと。しかも相手は何とストーンマンの治療院で働いているというのだ。警部補は彼が臭いとにらむがアリバイがあった。更に調査は進み、被害者には誰ひとり兄弟がいないことが判明。では、一体、誰が指輪を贈ったのか。

続いて検死の結果、殺害は複数犯で行われたことが判明して・・・

映画史上に残る刑事ドラマの傑作の一本。

足で稼ぐ地道な捜査。モデル殺人から次々と浮かび上がる別な犯罪。それらを丹念に追い、行き詰りながらもチーム・プレイで解決していく。

昨今では、刑事モノといえば、スーパーマン的ヒーローが活躍する派手なアクションか凸凹コンビが活躍するコメディが主流で、こういった展開は実に古臭い設定だろう。しかし、これが刑事ドラマの原点である。

しかもスタジオ、スター主義のハリウッド映画が主流だった時代に全編ニューヨークでロケを行い、大都会の隅々に至るまで、その息吹を感じさせた最初の作品でもある。ゆえにそのリアリティーは卓越している。

また、リアリティーを強調するため、俳優も警部補を演じたバリー・フィッツジェラルド以外は無名の役者を起用した。それが見事な効果を生み、実際に街なかで隠し撮りをした多くのシーンでも、一般の人々は身近で俳優が演技しているとは思っていないので、見ているこちらにも違和感がまったくない。実にすべてが実景に溶け込んでいるのだ。

そして、何よりも素晴らしいのはニューヨークを知り尽くしたスタッフによる観光見所案内とは違う、その下駄履き感だろう。消火栓、事件を報じている新聞が浮かぶドブ川。捜査に行き詰った警部補が二階の窓から外を見ると下の路地で縄とびをする子供たち。そういった日常空間から、ヤマ場で登場するウィリアムズバーグ橋での見事なる遠近法。どれひとつ取っても素晴しいカメラ・ワークである。

しかし、本作の一番の功労者は製作のマーク・へリンジャーだろう。彼はジャーナリストから作家、脚本家を経て独立プロの製作者になった人間で、手掛けた作品はギャングスターの雄ジェームス・キャグニーのでた「彼奴は顔役だ!」(1939)、 ヘミングウェイ原作の「殺人者」(1946)、「真昼の暴動」(1947)など、どれも興味深い作品ばかりである。

それまで主流だった勧善懲悪調の娯楽映画とは違うスタイルに挑戦し、成し遂げ、新たなる映画の方向性を指し示した。だが、そんな彼は本作完成直後44歳の若さで他界してしまう。本作では冒頭、彼自身の自己紹介の解説から始まるが、何やら遺言のようにも感じた。

また、本作と以前にここで扱った「探偵物語」(1952)は、第二次大戦後のアメリカの刑事ドラマを決定付けた二本として位置付けされている。

どちらも集団人間ドラマの態をなし、本作はその広いNYをロケした開放感と、他方「探偵物語」は警察署内の密室劇としてのメリハリを効かせた作劇の違いによるが、スーパー・ヒーローの刑事が登場する’70年代以前のほとんどすべての刑事ドラマに、その影響が垣間見られる。

忘れ去られた感があるが、映画史に残る秀作の一本であると断言できよう。