プロデューサー

統括: ジャック・ペラン

統括: ニコラ・モベルネイ

芸術: アラン・ブリガン

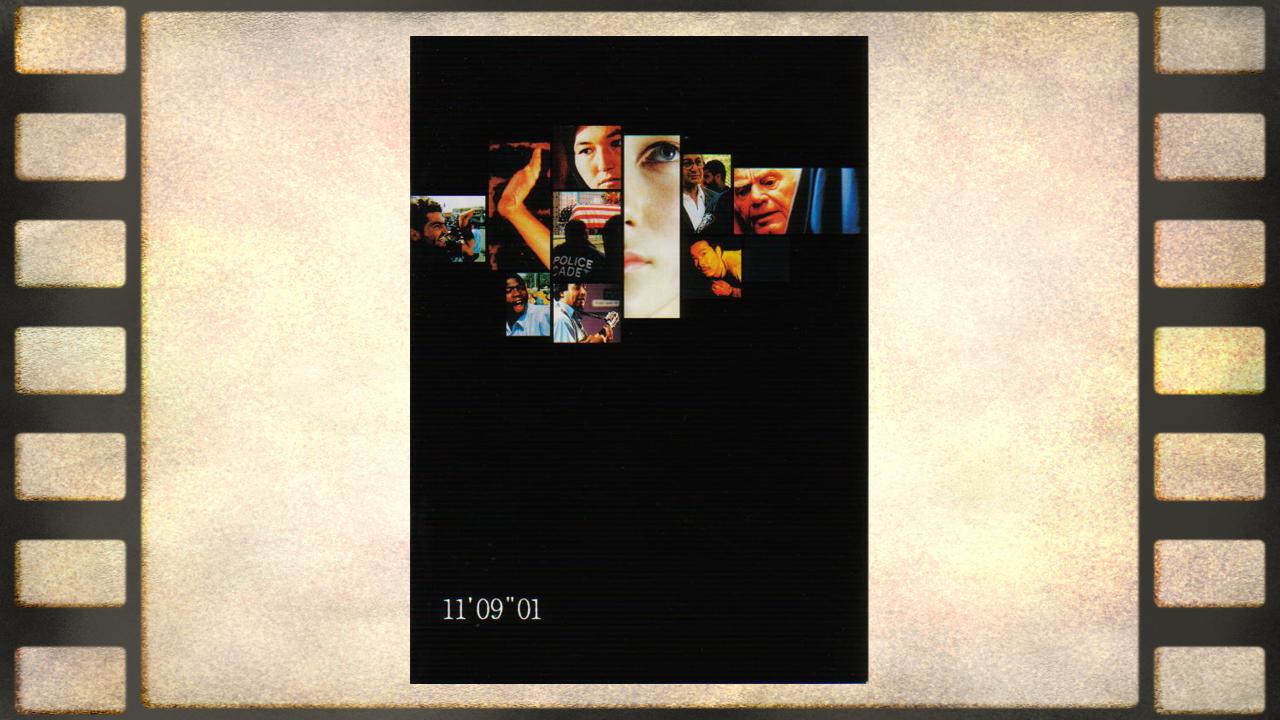

監督

サミラ・マフマルバフ / イラン

クロード・ルルーシュ / フランス

ユーセフ・シャヒーン / エジプト

ダニス・タノヴィッチ / ボスニア・ヘルツェゴヴィナ

イドリッサ・ウエドラオゴ / ブルキナファソ

ケン・ローチ / イギリス

アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ / メキシコ

アモス・ギタイ / イスラエル

ミラ・ナイール / インド

ショーン・ペン / アメリカ

今村昌平 / 日本

日本公開: 2003年

製作国: フランス スタジオ・カナル作品

配給: 東北新社

あらすじとコメント

今回もオムニバス映画。ただし、昨今の歴史の中で人類が忘れることの出来ない衝撃的な出来事を題材にし、世界11ヶ国の監督たちが『11分09秒1フレーム』という統一された時間で具象化した作品。

「監督:サミラ・マフマルバフ(イラン)」イランに亡命したアフガン人の子供たちに、イラン人の女教師がNYのテロのことを教えようとするが、子供たちにはチンプンカンプンで勉強より生きるための労働が優先であり、子供たちの悲劇とは日常そのもの、という暗喩を貿易センタービルをイメージさせるものとして、煙を吐く煙突が象徴的に映しだされる。

「監督:クロード・ルルーシュ(フランス)」NYにやってきた聾唖者である女性カメラマンと現地で「聾唖者専門」のツアー・ガイドをする男がベッドを共にし、朝を迎えた日が9月11日だった。敢えて、あまりの衝撃に『言葉を失う』ということを、音のない世界に生きる人間の視点としてイメージする。

「監督:ユーセフ・シャヒーン(エジプト)」ロケ最中、間近でテロを目撃したエジプト人映画監督が、異国で死んだアメリカ兵の亡霊と議論を戦わすという非常にわかりやすいアンチ・アメリカを謳い上げる。

「監督:ダニス・タノヴィッチ(ボスニア・ヘルツェゴヴィナ)」ボスニアのとある教会に集う女性たちの下にテロのニュースが入るが、彼女たちにはそれ以上の目的があった。静かな風景画のような中、ラジオからニュースが流れるが、黙々と何かの作業を続け、会話も一切なく、耳を傾けない女性たちを描くというサイレント・スタイルで、テロとは別次元の戦争を訴える。

「監督:イドリッサ・ウエドラオゴ(ブルキナファソ)」アフリカの小さな町でテロのニュースを聞き、新聞写真からビン・ラディンが自分の町にいると信じ込んだ少年たちが、アメリカが懸けた膨大な懸賞金を得ようと奮迅する姿を瑞々しいタッチで、大らかなる『冒険譚』として描く。

「監督:ケン・ローチ(イギリス)」ロンドンに亡命中のチリ人が、1973年9月11日にチリで起きた軍事クーデターに重ね合わせる姿を、チリ事変のドキュメンタリー・フィルムと主人公の弾き語りによってアンチ・アメリカを浮かび上がらせる。

「監督:アレハンドロ・ゴンザレス・イニャリトゥ(メキシコ)」暗転の画面が延々と続く中、世界各国のテロを伝えるニュースや、犠牲者たちの携帯電話の録音などが流され、時折、ショッキングなニュース映像がフラッシュのようにインサートされる。敢えて映像ではなく、「聴覚」をメインに訴える逆説的映像表現。

「監督:アモス・ギタイ(イスラエル)」エルサレムで爆弾テロが起きた直後の混乱を兵士、警察、駆けつけたTVレポーターら、それぞれの立場からの正当性でぶつかっていく姿を編集を一切加えず、ワンカットで見せ切った末に訪れる更なる困惑。

「監督:ミラ・ナイール(インド)」NYに移民したインド人家庭の息子が、テロ事件の実行犯と疑われ、周囲から白い目で見られた実話を描写していくことで、他宗教への理解と断絶を浮かび上がらせる。

「監督:ショーン・ペン(アメリカ)」アカデミー主演男優賞を受賞したアーネスト・ボーグナイン扮する、一切、陽が射さない小さな部屋に住む、妻に先立たれた独居老人の日常を描きながら、ツイン・タワーの崩壊を印象深い視点で描く、絶望的なファンタジー編。

「監督:今村昌平(日本)」太平洋戦争の戦場での恐怖体験から、人間であることを止め『蛇』になった男と周囲の人間たちを描くことで、所詮、日本は傍観者であると暗喩する。

好き嫌いや、各編のランキング付けなどは、完全に個人差がでるであろう作品。

アメリカ寄り、アンチ・アメリカ、まったく別世界の開発途上国や戦争を放棄した日本、現在でも戦争状態の国と、それぞれの監督が自分だけのイメージで作ったが、ストレートな表現や、敢えて『作家性』を前面に押しだしたい、といった監督の個性のぶつかり合いというか、深謀遠慮なるプライドが見え隠れして興味深い。

自身も、この事件には驚愕し、TVでの「ニュース速報」による第一報が打たれてから、暫くして、キー局の全番組が飛び、突如、切り替わって生中継された報道番組を日本時間の深夜まで見続けた記憶がある。未確認情報が駆け巡り、生中継ゆえの混乱と確実な情報量の少なさに戸惑いながら、何度も写しだされる同じ映像は、まるで出来の悪い特撮による合成のような非現実感が漂っていた。否や、自身が信じたくないというか、信じられるはずもないと思っていた。

そんな自分と同じように、画面を見続けていた人間が世界中で何億人といたはずである。その反面、確実に膨大な数の人間が瞬時にして死んでいっているという恐怖感を覚え、以後、この手の映画には確実に影響を及ぼすなと、底冷えのする絶望感と共に画面に見入っていた。時が経つにつれ、更なる衝撃映像や事実が明らかにされた。そして、それらはすべて作られた映像ではなく、ドキュメンタリー画像である。どれほど映像技術が進化しても、『真実』には敵わない。それを痛感させられた画像ばかりであった。

当然、同じように映画作家たちもかなりの影響を受けたに違いない。だが、そこに単なるアクション・パニック映画を重ねるわけにはいかない。そして左派系が多いと言われる『映像作家』たちの自身の政治信条なり、オリジナリティが問われた。

彼らは、熟考したに違いない。その結実集である。

ただし、11編もあるので、全部覚えているのは、少し困難を感じるだろうか。

だが、それこそが、衝撃的事実の『風化』そのものかもしれない。