スタッフ

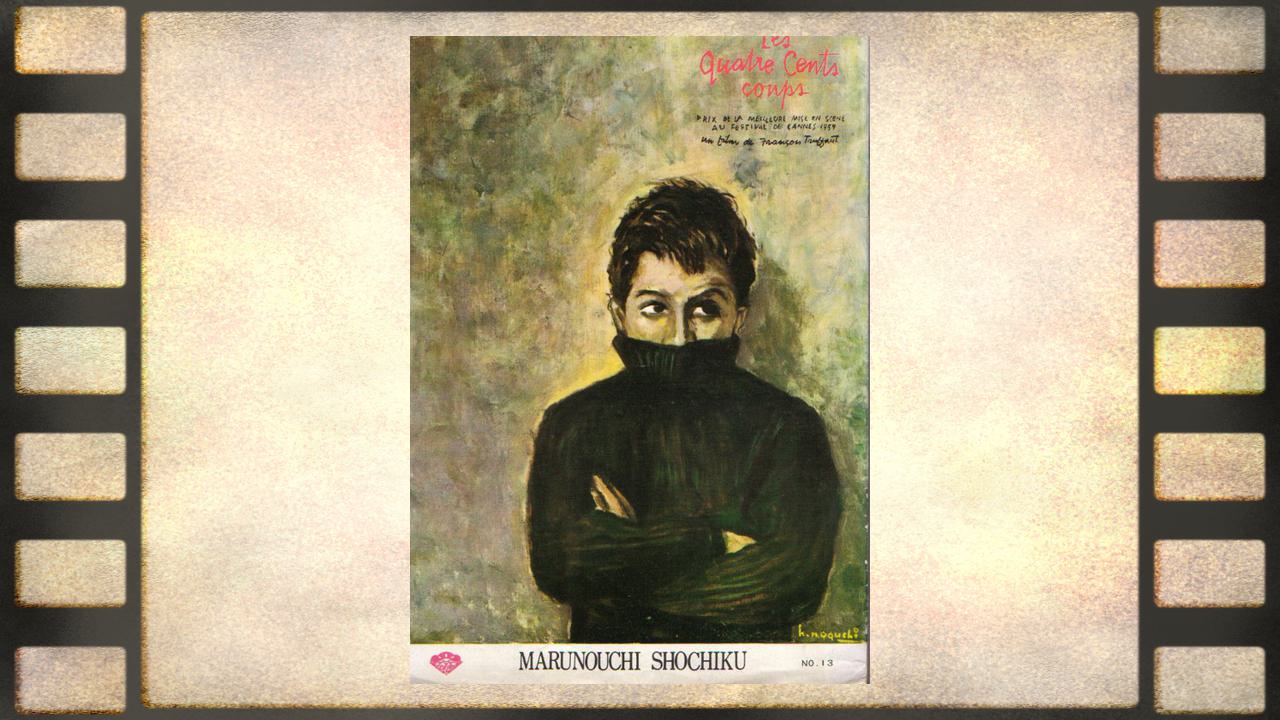

監督:フランソワ・トリュフォー

製作:フランソワ・トリュフォー

脚本:F・トリュフォー、マルセル・ムーシー

撮影:アンリ・ドカエ

音楽:ジャン・コンスタンタン

キャスト

アントワーヌ / ジャン・ピエール・レオ

彼の母 / クレール・モーリエ

彼の父 / アルベール・レミー

先生 / ギィ・ドコンブル

ルネ / パトリック・オーフェー

ビジェ / ジョルジュ・フラマン

モーリセ / ダニエル・クチュリエ

子供1 / フランソワ・ノシェ

子供2 / リシャール・カナヤン

日本公開: 1960年

製作国: フランス レス・フィルム・デュ・カロッセ作品

配給: 東和

あらすじとコメント

子供が主役の作品。今回は、12歳という反抗期の複雑な心情を見事に切り取った瑞々しい秀作。

フランス、パリ12歳になるジュリアン(ジャン・ピエール・レオ)は、いつも口うるさい母(クレール・モーリエ)と、やさしいが物足りない父(アルベール・レミー)と古ぼけたアパルトマンの狭い部屋に住んでいた。

来る日も来る日も文句と愚痴しか言わない母親に閉口しているが、正面切って反抗もできない性格。当然、学校でも成績も悪く、また授業態度も悪いので、教師からは怒られてばかり。

今日も詩の暗唱で怒られ、翌日までにと宿題をだされた。家に戻り、仕方なく宿題をしようとすると母親から夕食の買い物や手伝いを言い付けられる。少しでも反抗的な態度など取ろうものなら、また怒鳴られる。結局、宿題もできないまま、学校に行く羽目になってしまう。

また、先生にも怒られると嫌な気持ちで通学していると悪友のルネ(パトリック・オーフェー)と出くわし、学校なんかサボらないかと誘われて・・・

複雑な家庭環境で育つ少年が辿る絶望と孤独を描く秀作。

母親には常に口うるさく当り散らされている少年。母親は亭主に対しても同様だ。反論しない父親の影響なのか、主人公も何ら文句を言えない。

破れたパジャマしかなく、冬なのに少年のベッドに掛け布団はなく寝袋で寝る始末。その寝所も、玄関のドアぎりぎりにあり、入退出時には、角をまたぐ。

そんな環境で育てば、将来に何ら希望など持てまい。

しかも母親は、何やら勝手に無駄遣いををしているフシもある。ランチ代もロクにもらえず、教師からも目を付けられている。

そんな主人公が悪友と学校をサボったことから人生に劇的な変化が生じてくる。

カメラは淡々と少年の姿を追い続けるのだが、全編パリ・ロケで、大人たちの無理解と身勝手さが、少年にどのような影響を及ぼして行くのかを声高に叫ぶことなく綴って行く。

特に母親の「個人主義」というには、あまりにも身勝手で、夫や子供よりも『自分』が優先という価値観。

学校の先生だって、大人の単純な思い込みと無神経さは、感受性の高い時期の少年には悪影響に決まっている。

本作が興味深いのは、そういった周囲に反して、少年が健気に真面目に頑張るという作品ではないこと。

要は、転落の人生に舵を切っていくのだが、ストレートに反抗する性格ではないから、暴力や喧嘩で不良になっていくのではない。

その中途半端さが、見ていて歯痒いのだが、成る程、そっち方面にしかいけないよなと納得させられる。

何といっても主人公の少年を演じるジャン・ピエール・レオの表情が素晴らしい。

単純にかわいいだけでもなく、逆に憎たらしいのでもない。本当にそこいらにいる少年なのだが、見事なる存在感である。

監督のトリュフォーは、本作ではわざとリズム感を変えるために、ここまで必要なのかと感じさせる長さの場面を二度ほど挿入してくる。

一度は、完全にドキュメント撮影であろう「赤頭巾ちゃん」の人形劇に見入る、小さな子供たちそれぞれの表情を切り取った場面。

もうひとつは、ラストに主人公が走る場面である。しかし、それが結果、絶妙な秀作へと昇華させている。

特に中盤で、主人公が家出をして寒いパリの夜の街を徘徊するシーンは、一生忘れられないシーンだ。

できることなら、もう一度、自分自身が思春期に戻って見てみたら、人生が変わったかもしれないと感じさせる秀作。