スタッフ

監督:サム・ペキンパー

製作:マーティン・バウム

脚本:ゴードン・ドーソン、サム・ペキンパー

撮影:アレックス・フィリップス Jr

音楽:ジェリー・フィールディング

キャスト

ベニー / ウォーレン・オーツ

エリータ / イセラ・ベガ

クィル / ギグ・ヤング

サペンスリー / ロバート・ウェッバー

マックス / ヘルムート・ダンティン

エル・イエフェ / エミリオ・フェルナンデス

パコ / クリス・クリストファーソン

マンショット / チャノ・ウレータ

フランク / ドン・レヴィ

日本公開: 1975年

製作国: アメリカ バウム/ペキンパー プロ作品

配給: ユナイト

あらすじとコメント

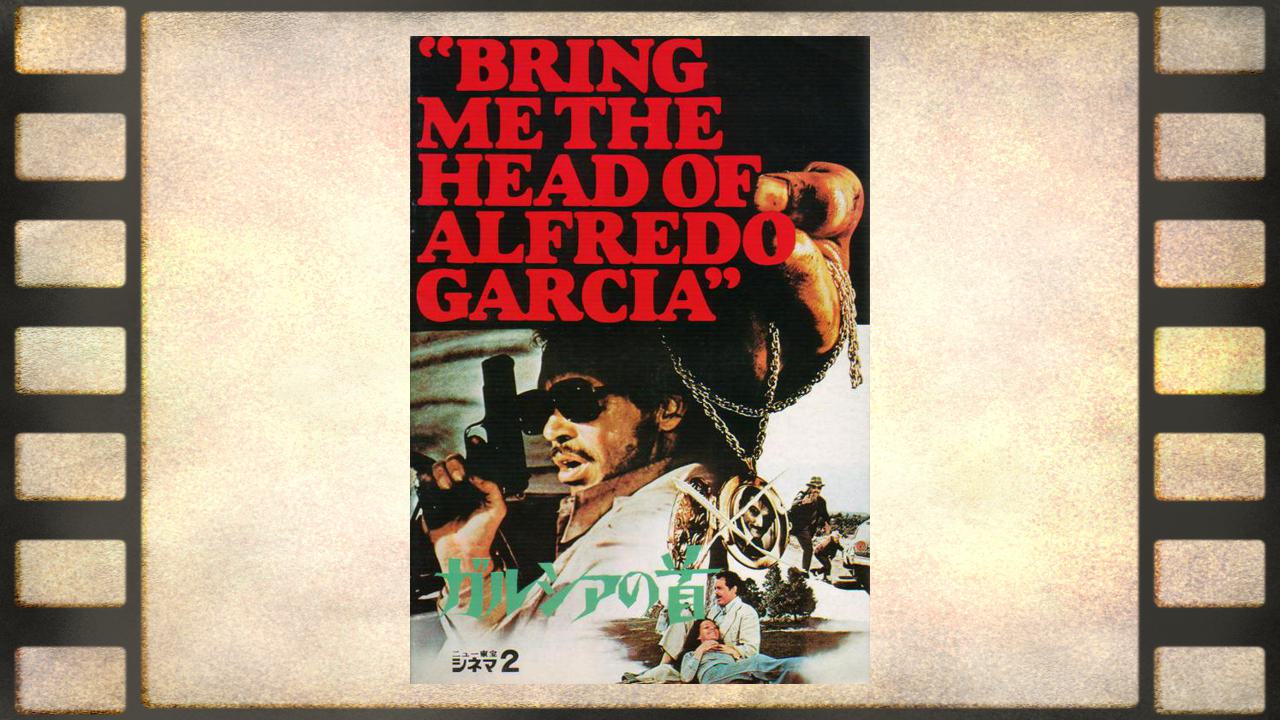

サム・ペキンパー監督作品で繋げた。血生臭く、負け犬を主人公にした作品で、滅びゆく『男の美学』を体験できる寒気がするほどの力作。

メキシコ。十代半ばの娘が妊娠したと知った大地主は、無理やり娘から相手であるガルシアの名前を聞きだした。大地主は、息子同然だと思っていた使用人の蛮行に腹を立て、奴の首を持ってきた奴に賞金百万ドルを払うと言った。

すぐさま手下たちは、各地に飛び、探しだしに掛かる。そして、アメリカから殺し屋のクィル(ギグ・ヤング)とサペンスリー(ロバート・ウェッバー)も呼ばれた。しかし、ガルシアの行方は分らなかった。

クィルたちは場末のバーで働くアメリカからの流れ者であるピアノ弾きベニー(ウォーレン・オーツ)に声を掛けた。

一瞬、素知らぬ振りをするベニーだったが・・・

男の挽歌をバイオレンスに満ちた進行で謳い上げる作品。

アメリカから流れて来た負け犬の男。運に見放され、アメリカからの観光客相手に、一応は、しがないピアノ弾きをしてはいるが、情婦でもあるメキシコ女の「ヒモ」のような生活を送っている。

そして少女を妊娠させ逃げている男は、一週間前に情婦と関係があったことを知る。しかし、それを知っても、怒ったりしないという負け犬根性が染み付いている主人公。

どこか哀愁に満ちたと言えば聞こえは良いが、自らが世捨て人になったのではなく、世間や、自身の人生から捨てられた風情でもある。不釣り合いな大きなサングラスをかけ、それでいて、白いスーツを着るような男。

そんな主人公は、男の首を持ってくれば一万ドル貰えるという誘いに、瞬時に傾く。これで、自分にも運が向いて来ると。だが、その提示額は、実際の100分の1でしかないのだ。

見つけだしたい相手の男は、つい先日、交通事故で死んだことを知る主人公。一瞬、運が逃げたと思うが、すぐに自らが殺人を犯すのではなく、墓を掘り起こせば良いだけで、これも幸運だと情婦に笑う。しかし、その笑顔は淋しげだ。

心底の負け犬だと感じさせる主人公を演じるウォーレン・オーツが、やるせないほど渋くて格好良い。

映画は、そんな主人公と墓の場所を知る情婦との小旅行を描いていく進行となる。

女の方は、主人公に惚れているから、危ないことはして欲しくないと思っている。しかも浮気をしたのは、主人公の態度が煮え切らないからである。この女も負け犬だ。

寂れた田舎を移動しながら、激しさと弱さを滲ませた二人の哀愁漂う、どこか逃避行にも似た進行に胸が詰まる。

それぞれが思い描く、今後の人生。しかし、他人は、そんな二人の『負け犬感』を嗅ぎ取り、差別的排他行動を取る。

他の登場人物も、誰もが「いびつ」だ。同性愛の匂いがするアメリカ人の殺し屋。彼らよりは確実に劣るメキシコ系の殺し屋コンビ。彼らに仕事を振る、自分こそ特権階級と思い込んでいるアメリカ男。そして、そもそも首を持って来いと命令する大地主。

そんな人物が交互に描かれ、そして主人公と情婦が墓場に行き、いざ、掘り起こすところから一転していく。

まるで、『パンドラの箱』を開けたかのごとく、次々と死人がでて行く暴力描写に変調していくのだ。

そのシーンは、ペキンパーが得意とした、突然挿入されるスローモーションによる、非現実性を際立たせる描写である。こちらに、「殺人」という行為の不安定さといびつさ叩きつける。

しかも、常に『首』が絡んでくる。まるで、その首がラグビー・ボールかのように、人の間をパスされていく試合のような展開。

ホラー映画のように、直接的に画面にでてくることはないが、逆に、無造作に布袋に入れられた『丸い塊』が薄汚れ、変色した血が滲み、更には蠅がたかってくるという、気持ち悪いほどリアルな「怨念」と、逆説的「神の思し召し」として映しだされる。

血生臭いが、スローモーションで描かれることによって、リアル性を排除させる殺人シーンが、どこか間違ったファンタジー性さえ浮かび上がらせて行く。

寂寥感と埃と汗臭さ。そして『血』の生臭さ。ペキンパーのストレートな反骨精神を嗅ぎ取れる、ある意味で秀作である。