スタッフ

監督: ジョン・スタージェス

製作: ジャック・ウィナー、デヴィッド・ニーヴン Jr

脚本: トム・マンキウィッツ

撮影: アンソニー・リッチモンド

音楽: ラロ・シフリン

キャスト

シュタイナー大佐 / マイケル・ケイン

デヴリン / ドナルド・サザーランド

ラードル大佐 / ロバート・デュヴァル

モリー / ジェニー・アガター

ヒムラー長官 / ドナルド・プレゼンス

カナリス提督 / アンソニー・クェイル

ジョアンナ / ジーン・マーシュ

クラーク中尉 / トリート・ウィリアムス

ピッツ大佐 / ラリー・ハグマン

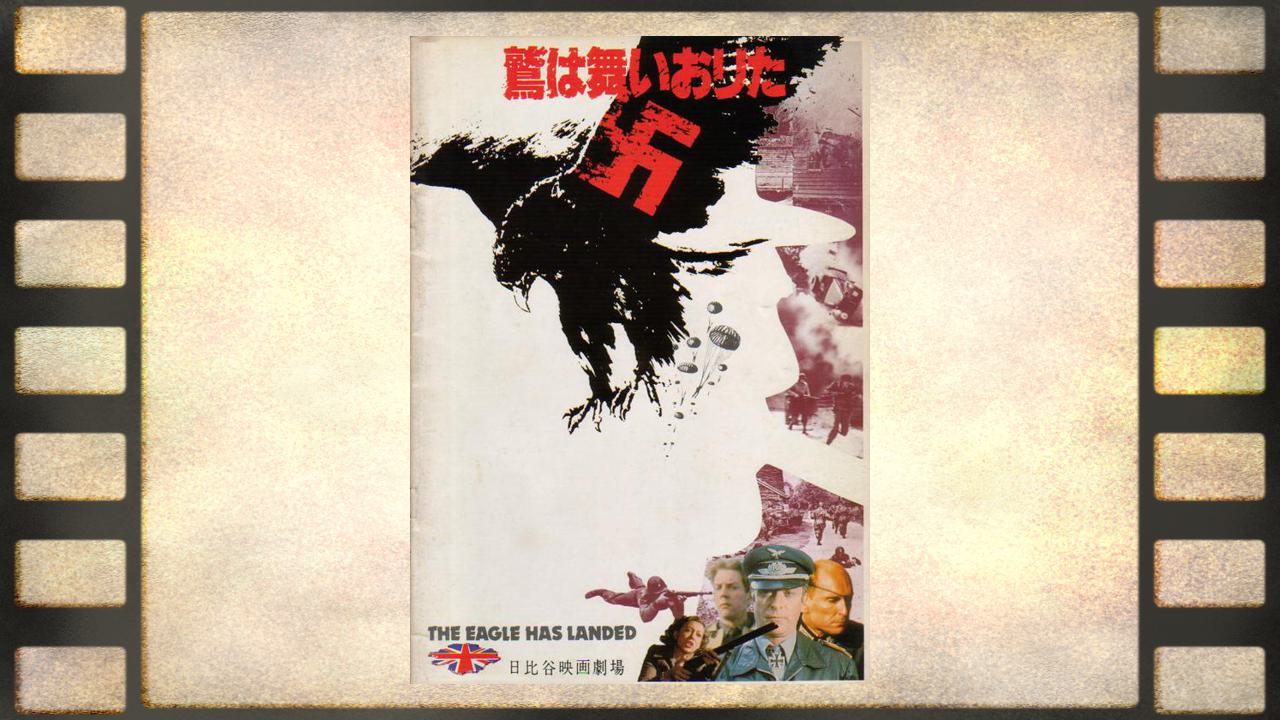

日本公開: 1977年

製作国: アメリカ、イギリス ウィナー&ニーヴン作品

配給: 東宝東和

あらすじとコメント

アメリカ資本の第二次大戦モノの戦争映画。米独対等に描く作品もあるにはあるが、多くは米軍主軸である。そんな中、ドイツ軍をメインに持ってきた作品にしてみた。

1943年ドイツ。イタリア中部のとある山頂に監禁されていたムッソリーニ救出に成功したドイツ特殊部隊の活躍に気を良くしたヒトラーは、思い付きで、次は、イギリス首相チャーチルの誘拐を命じた。

そして作戦可否を調査するべく、ラードル大佐(ロバート・デュヴァル)が、上層部から任命された。結果、成功の可能性があると判断する大佐。

そこで、アイルランド人の協力者デヴリン(ドナルド・サザーランド)と特殊降下部隊のシュタイナー大佐(マイケル・ケイン)を実行部隊に決定する。

しかし、シュタイナーという男は・・・

突拍子もない作戦に命を賭す男たちを描く作品。

ドイツ軍の視点から描く戦争アクションなので、どうしてもそれまでのアメリカ製戦争映画を見慣れてきた観客は違和感を覚えるかもしれない。

ただ、そんな設定でも、常に悪役として描かれてきたヒトラーは、無能な人間であるとドイツ側登場人物の誰もが思っているという設定ではある。

そして、主人公の降下部隊の隊長は、祖国のために戦闘はするが、ナチスの横暴に対しては、完全に敵対心を剥きだしにするのである。その一方で、作戦を立案する大佐は中間管理職の悲哀が漂う描かれ方。

そんな中、特に興味深いと感じたのはイギリスからの独立を夢見るアイルランド人スパイの存在である。

そういった彼らそれぞれの立場が、ごく普通に描かれていく冒頭から、やがて実行部隊が、イギリス東部の海沿いの小さな村に潜入して行き、ストーリィは、サスペンスに満ちた展開を見せていく。

ストーリィ自体の曲折も面白いし、それを一切、奇を衒わずに演出していく、ジョン・スタージェス監督の職人芸に見入った。

このスタージェス監督は西部劇の「荒野の七人」(1960)など佳作を輩出し、「大脱走」(1963)、「北極の基地/潜航大作戦」(1968)といった大作まで手掛けた人物。

特に、男の映画を撮らせたら、妙味を発揮する監督でもある。しかし、やはり男性アクション映画の数々で名を残した、反骨精神に満ちたロバート・アルドリッチやドン・シーゲルらとも違うのだ。

監督としてのハッキリとした主張は表にでず、あくまで、ごく普通の作劇で、映画をスムースに筋書き通り描くというスタイル。つまり、安心して映画の進行に身を委ねられるのだ。

ただし、玉石混合の作家でもあるし、後期は毎回、その振り幅が大きかったとも感じる。

しかし、本作は以前までの彼の作品とは、完全に違うと感じさせる部分がある。それは、妙な「リアル感」だ。

娯楽戦争アクションとして作られているのだが、銃火器、軍装から車両の細部に渡って、マニアが唸るほどのこだわりを見せ、更に、今までの作品では考えられないほど、被弾して、出血する姿が生々しいのだ。

そこに、以前とは違う、実に不思議な雰囲気が醸しだされている。公開当時、スタージェス監督にこれだけの力量が残っていたかと感じ入って見たのだが、残念なことに本作が遺作となってしまった。

役者も渋い選択で、各人が実力を発揮しているのもプラスに働いている。とりわけ、スパイを演じたドナルド・サザーランドの妙技には感じ入った。その彼を、同じ役で続投させた姉妹編「針の眼」(1981)という作品が作られたことからも、その存在感が推察できよう。

それぞれの人物たちに華を持たせ、歴史から考えても読めるラストに、ふと、一瞬の意外性を感じさせるスパイスが効いた作品。