スタッフ

監督:丸山誠治

製作:田中友幸、田実泰良

脚本:須崎勝弥

撮影:西岡六郎

音楽:団伊玖磨

キャスト

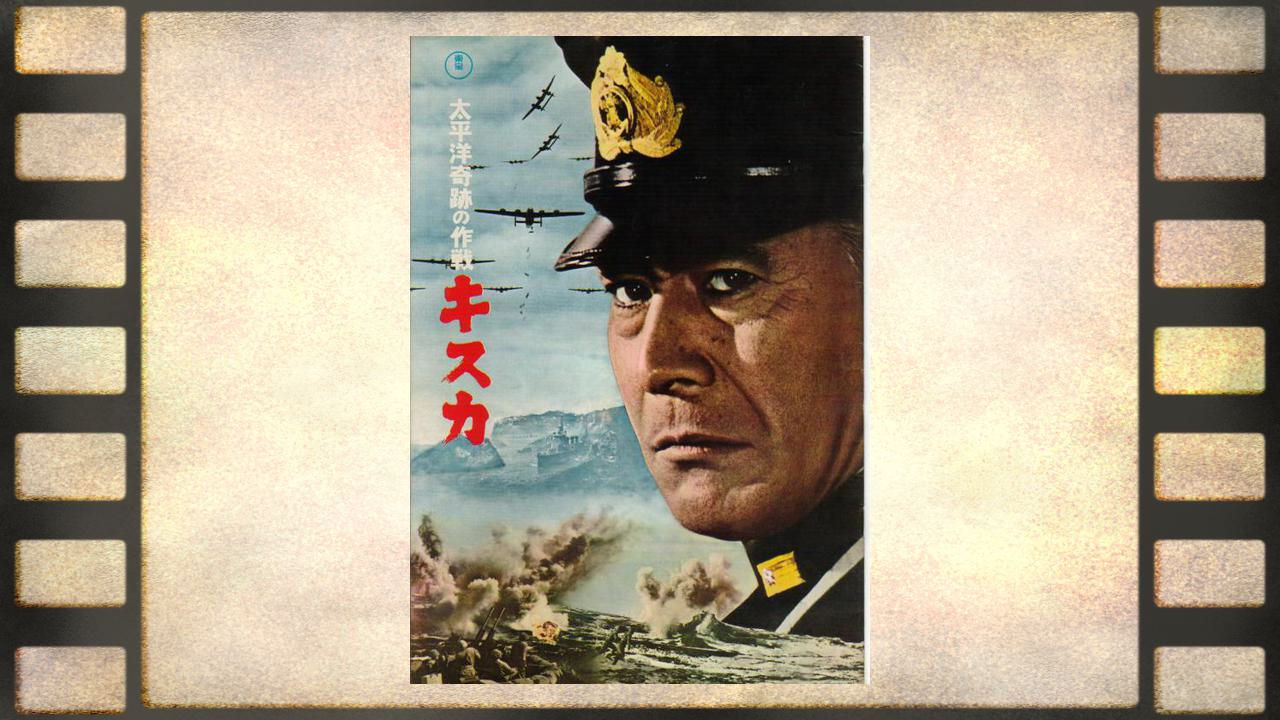

大村少将 / 三船敏郎

川島中将 / 山村聡

国友参謀 / 中丸忠雄

秋谷守備隊長 / 藤田進

工藤軍医長 / 平田昭彦

玉井大佐 / 田崎潤

福本少尉 / 児玉清

加藤一等水兵 / 黒部進

矢野少佐 / 佐藤充

軍令部総長 / 志村喬

製作国: 日本 東宝映画作品

配給: 東宝

あらすじとコメント

悲惨な作品が多い日本製戦争映画の中で、実話を基にした感動巨編。

第二次大戦中期の昭和18年5月。攻勢だった日本軍は圧倒的物量を誇る米英連合軍の前で、戦線縮小を余儀なくされていた時期。

場所は北太平洋のアリューシャン列島にあるキスカ島。すぐ近くのアッツ島では、日本軍守備隊二千四百名が米軍の猛攻撃を受け玉砕した。敗戦が色濃くなり、日本軍が占領していた唯一のアメリカ領土であるキスカ島を総力を挙げて奪還しにかかるは明らかだった。

帝国海軍司令部では、キスカに残る五千二百名の兵士たちをどうするかで紛糾していた。「撤退援助」か「見殺し」かである。キスカに程近い、北方領土近辺を管轄する第5艦隊司令官の川島中将(山村聡)は、万難を排して救助すべし

と軍令部総長(志村喬)に食い下がり、承諾を得る。そして、川島が救出作戦の指揮官に選んだのは、彼と海軍兵学校で同期だった大村少将(三船敏郎)だった。しかし、彼は何らの武勲を上げたこともなければ、目立った功績もなく、影では無能な将官とも呼ばれていた。

そんな人選に色めき立つ部下たち。遥々、南太平洋のラバウル島から赴任して来た大村は、すぐにとてつもない要求をだす。完全に制空権も制海権も握られている所を120海里も気付かれぬように進み、一挙に全員を救出するには十数隻の軽巡洋艦と護衛の駆逐艦数隻が必要だと。しかし、すでに絶対数の艦船が不足している海軍からすれば、全太平洋からそれだけの船籍を呼ぶのは不可能だった。しかし、大村は、それだけの船舶と濃霧という気象条件が揃わなければ失敗すると断言。

困り果てる川島だったが、アメリカ軍の侵攻は刻々と迫っていた・・・

地味な題材を見事に描いた戦争映画の佳作。

実話の映画化で、日本海軍のみならず、世界史を見てもこれほど、たぐい稀なる海上救出作戦はないのだという。実際、今でも海上自衛隊の講義にでてくるらしい。

緻密な計画と大胆な決断による作戦遂行と奇跡と呼べる運の良さが重なった出来事でもあった。

今ほどでないにせよ、当時最先端の技術だったアメリカのレーダー網をかい潜り、敵に発見されることなく船団を進める。それには北太平洋特有の濃霧を味方に付け、お互いの艦船が、一切の無電を使わずに目視だけで航行しなければならない。

当然、キスカ島守備隊にも救出しに何月何日に到着するなどと打電は出来ない。そんなことをすれば数時間以内に敵の空襲を受けるからだ。

では、どうやって救出するのか。部下に危険を承知で極秘裏に潜水艦で上陸させ、詳細について命令し、救出艦隊が到着するのを信じて待たせるというのだ。その任務に就くのが司令官に懐疑的な艦隊参謀。

但し、決まっているのは、島への到着時刻のみ。全島に散らばるキスカ守備隊は、第一級軍装(正装)で、入り江に集合し、一日二時間だけ帰国の夢を見るというものだった。

しかも、それが毎日続くのである。今日か明日かと兵士たちは期待に胸を膨らませるが、やがて、いつ来るとも知れず、もしかしたら途中で米軍に見つかり、全滅したかもしれないという疑念が支配し始める。あまりにも情報が少なく、毎日が完全武装によるマラソンのようだからである。

そういった守備隊ひとりひとりのジレンマや、基地で待つ艦隊司令官の感慨や、石橋を叩いても渡らないように見え、その上、黙して語らない作戦司令官にイライラを募らす艦隊の部下たちの心情が描かれていく。

実に地味な展開だ。敵爆撃機による爆撃シーンや潜水艦のアクション・シーンなどもあるが、決して派手ではない。

アクション重視の戦争活劇映画でもなく、声高な反戦映画でもない。どちらかというと、イギリスのセミ・ドキュメンタリー・タッチに似ているかもしれない。

それでも、ラストは目頭が熱くなった。それは、決して有名作を輩出しなかった丸山誠治監督の実直な演出と、今見ると子供騙しに見えかねないが心のこもった円谷英二の特撮と、見事なる出演陣の賜物ゆえだろう。

特に黒澤作品ばかりが取り沙汰される三船の見事なる静の演技は、彼の代表作の一本とて認知されるべきだと思うし、島の守備隊長を演じた藤田進や、三船に懐疑的な参謀を演じた中丸忠雄、島の軍医長役の平田昭彦、三船の腹を読みきれない副官の田崎潤など、誰もが軍服が似合い、そして立派な海軍軍人に見えるのは、全員が戦争体験者であるからだろう。

だからこそ、かつて自身が軍人と して、もしくは日本人として戦争に加担し、苦悩し、結果、死んで行った同胞たちへの贖罪の念があるからだろう。

日本映画には珍しく女性がひとりも登場しない映画であるが、平和な時代に、当り前のように生きられる日本人として見ておいて損はない佳作。