スタッフ

監督: アルベルト・ラットゥアーダ

製作: ジョヴァンニ・ヴェルトルッチ

脚本: エンリコ・オルドイーニ、A・ラットゥアーダ

撮影: ルイス・アルカイネ

音楽: エンニオ・モリコーネ

キャスト

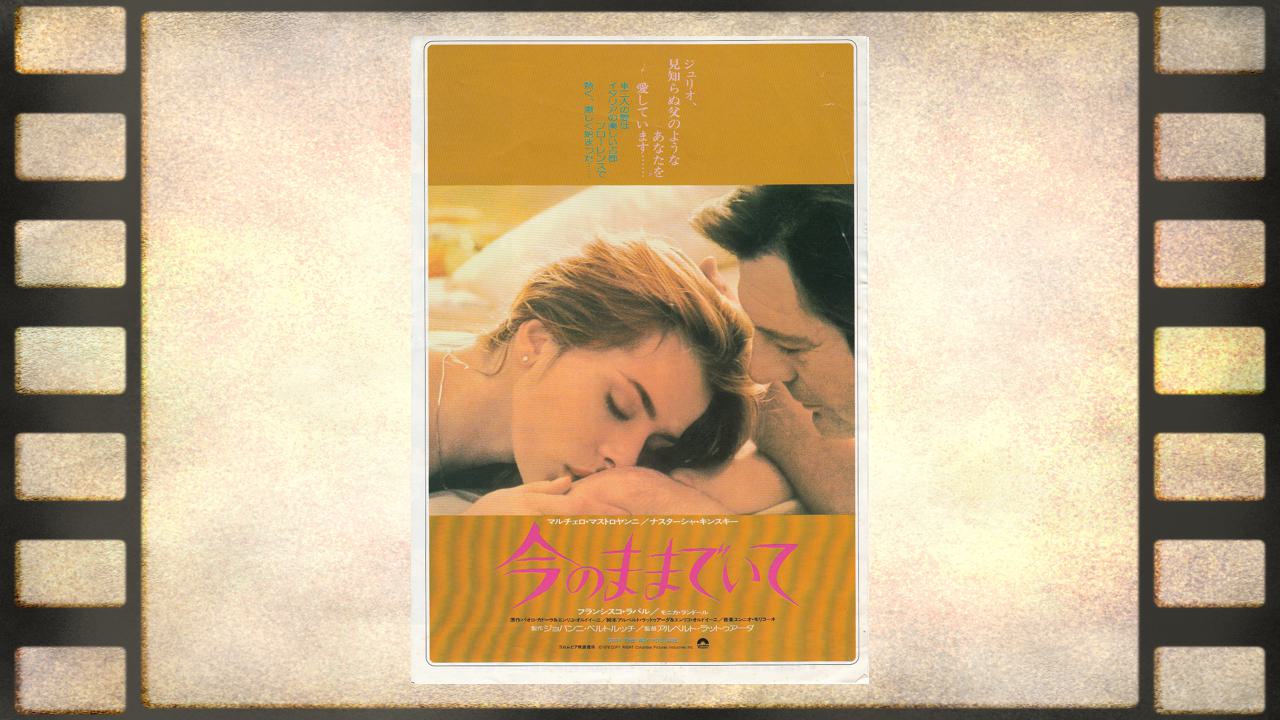

ジュリオ / マルチェロ・マストロヤンニ

フランチェスカ / ナスターシャ・キンスキー

ロレンッツオ / フランシスコ・ラバル

ルイーザ / モニカ・ランドール

テレーザ / ジュリアーナ・カランドラ

チェッチラ / アニア・ピエローニ

イラリア / バルバラ・デ・ロッシ

バールドロ / ホセ・マリア・カファレル

伯爵夫人 / マリア・ピア・アッタナシオ

日本公開: 1979年

製作国: イタリア、スペイン、アメリカ作品

配給: コロンビア

あらすじとコメント

イタリア映画の雄、マルチェロ・マストロヤンニ。今回は艶笑喜劇でなく、ぐっとシブい大人の映画。年の離れた男女の複雑なドラマだ。

イタリア、フィレンツェ。造園設計士のジュリオ(マルチェロ・マストロヤンニ)は、妻と18歳になる娘と幸せに暮らす50歳の男だ。そんな彼はある日、仕事を依頼されている庭園で美少女のフランチェスカ(ナスターシャ・キンスキー)と知り合う。彼女は女友達とフィレンツェの安アパートに住む17歳の女子学生だった。フランチェスカは、たちまちジュリオに興味を持った。それは愛情でもあり、不思議な安心感を持ったからだった。

以後、積極的にジュリオに言い寄るフランチェスカ。当初こそ、理性的に振舞うジュリオだったが、結局は若い女の魅力に溺れていってしまう。二人は何度も体を重ね、愛を深めて行く。

だが、そんなある日、ジュリオが旧友のロレンツォ(フランシスコ・ラヴァル)と再会したことで運命が急転する。ロレンツォはフランチェスカの身元を良く知っていたのだ。何と、彼女の母親は18年前にジュリオと付き合っていた恋人だった。

ジュリオの頭に不安が過ぎる。もしかして、彼女は・・・

不倫ドラマと呼ぶには多分に背徳的な匂いのする作品。

イギリスやフランスとも違う、カソリックの総本山を持つ国イタリア。有史以前より脈々と続く統合と占領による歴史。そしてラテン気質。それらが複雑に絡み、危うさと調和を紙一重で維持する国民性。

映画的なイメージとしては、パクリの大国。良くも悪くも大雑把な展開のアクションや喜劇。その一方で、映画史の流れを変えたネオ・リアリズモを排出した国。

本作は単なるバイタリティ溢れる庶民的不倫ドラマではない。実に不思議なティストを持った作品である。

親子かもしれないという背徳感を持つ中年男。強い年上願望、否や、間違いなくファザコンを感じさせる大人びた少女。しかもファム・ファタール的でもある。そして、亭主の浮気を知ってしまう妻の言動、妊娠したことを母には知らせず、父親にだけ打ち明ける娘。

何とも、信じ難い登場人物ばかりである。普通の日本人としては、誰に感情移入して良いか解らずに混乱した記憶がある。しかし、あくまでも、そこいらにいそうな等身大の人間として全員が普通に演じている。その絶妙なバランス感覚とアンバランスさ。見ていて、鳥肌が立った。

その鳥肌を持続させるのが透明感のあるカメラ・ワーク。画面は常に秋風や寒さを感じさせる。しかも、どこか寒いながらも、常に濡れた感覚が微妙にこちらの感性をも濡らす。まるで心が風邪をひくようだ。だから、惜しげもなくヌードを披露するキンスキーの裸体もその美しすぎる透明感ゆえ、ぞっとするほど冷たさを増幅させる。その美しさは、まるで蛇かトカゲといった爬虫類のようだ。

ここにヨーロッパ映画特有の含みを持たせた薄いヴェールを被せたような独特の距離感がある。ヨーロッパ映画好きには堪らない魅力である反面、素直に入り込めない表現ゆえ、相容れない映画ファンも多いと感じる。

監督はアルベルト・ラットゥアーダ。「ポー川の水車小屋」(1949)など、虐げられた弱者の生活を描きだす社会派として出発。しかし、日本で認知されたのは思春期の少女が大人になっていく姿をエロティックさを含めて描く少女趣味の映画が多い。

しかも、新人の少女を売出すきっかけとなる作品に仕立てるのは大した審美眼だとも感じる。本作のキンスキーもそうだ し、ジャクリーヌ・ササールを「芽ばえ」(1957)、カトリーヌ・スパークを「17歳よさようなら」(1960)でデビューさせている。その三作とも、主人公の女性が十七歳という設定も実に興味深い。しかも年を追って表現が複雑に、そして淫靡さが加速する。

本作は判断を観客に任せるような作劇ゆえ、好き嫌いは分かれようが、不思議なティストを持った作品であることは間違いない。