スタッフ

監督:ナンニ・ロイ

製作:ゴッフリード・ロンバルド

脚本:ナンニ・ロイ、P・F・カンパニーレ 他

撮影:マルチェロ・ガッティ

音楽:カルロ・ルスティケリ

キャスト

伊軍将校 / ジャン・マリア・ヴォロンテ

マリア / レア・マッサリ

アイエッロ / ラファエル・パルバート

水兵 / チェールズ・ベルモント

シチロ / ルイ・デ・フィリッポ

カプツッオ / ドメニコ・フォルマート

ピトレッラ / アルド・ジェフレ

アルトゥーロの母 / プペッラ・マッジオ

トスカーナの男 / ジャン・ソレル

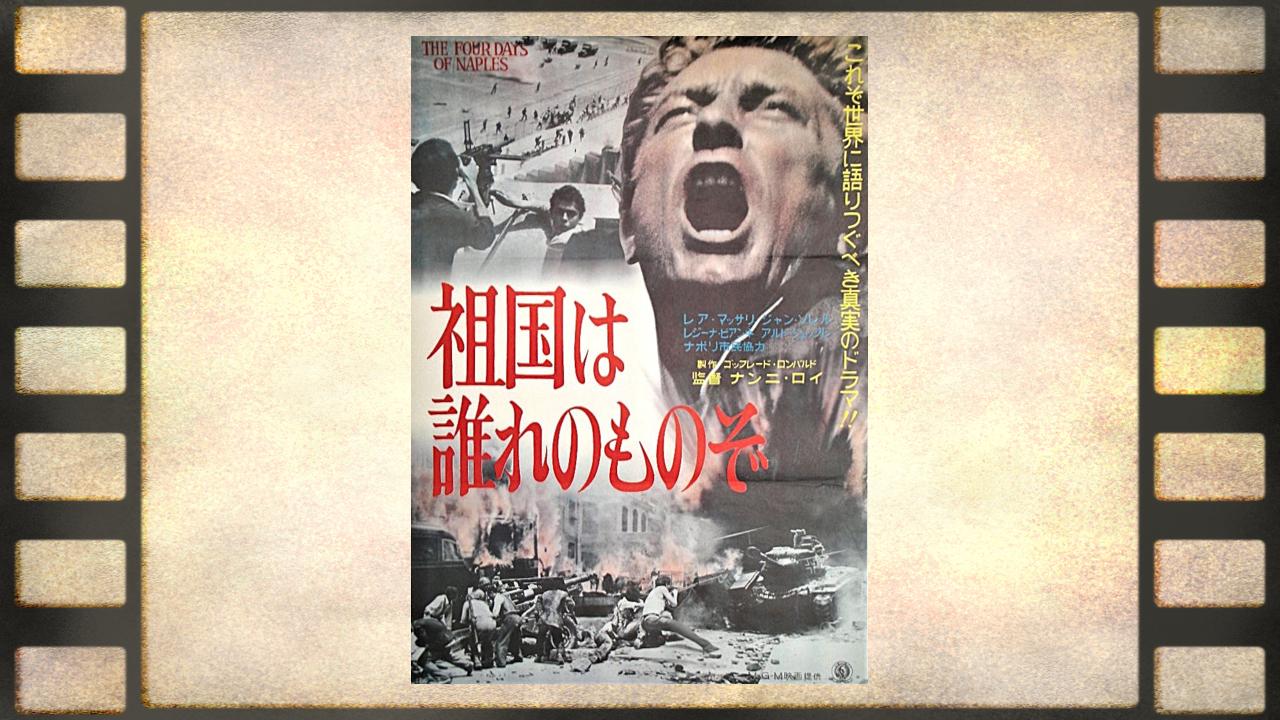

日本公開: 1963年

製作国: イタリア チタヌス作品

配給: MGM

あらすじとコメント

今回も第二次大戦下のイタリアで起きた史実を描いた作品を選んでみた。前回の「裂けた鉤十字/ローマの最も長い一日」(1973)同様、同盟国なのにこの仕打ちは、成程敵対的抵抗運動が起きるよなと合点がいった戦争映画。

イタリア、ナポリ

1943年、ドイツと同盟を結んでいたムッソリーニ政権が倒れ、新たにパドリオ政権が誕生した。

これにより連合国と休戦協定が結ばれると多くのナポリ市民が期待した。そして空襲警報解除のサイレンが響き、休戦締結の報がなされた。狂喜乱舞するナポリ市民たち。一方でこの地を連合軍の上陸防衛ラインとして考えていたドイツ軍は困惑。

そんな折、休戦を心底喜んだ伊軍水兵が道端の水道から水かけ祭りの如く水をドイツ兵にかけたことからドイツ側は激怒。即座に見せしめのために水兵を市民の眼前で公開銃殺に処してしまう。

更に海岸線から30メートル以内の家屋立ち退き、33歳までの男子を強制労働につかせると市内を強制的に制圧。

それを不服とする市民たちが・・・

実際に起きた市民蜂起による4日間を描く戦争アクション。

同盟国が降伏したとはいえドイツ軍は戦争継続中。しかもラテン気質で素直に喜ぶイタリア人など理解し難いのも事実であったに違いない。

そして見せしめのために公開処刑を実施し、武器所持を禁止。更に強制的に成人男性を競技場にまとめ、奴隷の如く労働につかせる強硬手段にでる。

となれば、それに反発し武器を手に散発的にドイツ軍を襲撃するグループがでて来る。

そこでドイツ兵が襲撃され5名が死亡するとドイツ側は10倍の50人のイタリア人を処刑すると宣言し、競技場に集められた市民の中から無作為に選ぶと。

こうなると泥仕合の如く双方が益々エスカレートしていき、全市民を巻き込んでの一斉蜂起になっていくのは当然だろうか。

その過程を分かりやすく見せてくる。しかしドイツは正規の軍隊で戦車まで動員してくる一方、市民たちはライフル程度しか武器がない。

こんな状況では市民側が勝てるはずもないとぞと思う。

ところが、そこは複雑な迷路のような路地にバリケード用の家財を並べて塞ぎ、その上から家具や食器を落とて対抗とか、広場では砦の如く家財を積み上げバリケードを組んだりする。

それこそ息子らを連行された母親たちや老人、小さな子供までが率先して参加していくのがイタリアのナポリっぽい。何だか命懸けのカーニヴァルっぽくもあり、どこか滑稽でもある。

その作劇はコメディ要素から悲劇性まで上手く挿入し、敢えて有名俳優を起用せず本当の市民たちをも動員し、全編をナポリ市内でロケを敢行した。

ゆえにセミ・ドキュメンタリー的でもある。

ただ、本当に歴史的建造物などを破壊できるはずもなく、上手く誤魔化して撮影しているので真の迫力はなく、どこか作為性が際立つのは致し方ないことだろう。

それは同じく歴的的建造物保護の観点から石畳への着弾シーンでは小麦粉で煙と破損を表現した「パリは燃えているか」(1966)と同じで、何ともコメディ的だと感じてしまう観客もいるだろうか。

また初見当時、すぐに降伏しドイツ軍統制下に置かれたフランスは敵国なので民間地下組織「レジスタンス」の発生は当然だとも思ったが、日本を含め同盟国でありながら、何故「パルチザン」という抵抗組織が誕生したのかが理解できなかった。

成程、本作を観れば情報はイタリア中に拡まり、実際にドイツ軍の強圧的占領下にされれば、当然の帰結だと思った。

陸続きである近隣国はその実、仲が良くないとも聞くし、ゲルマンとラテンと民族がまったく違えば同盟国になったこと自体が不思議かもしれぬ。

そういったことを色々と教えてくれた娯楽系戦争アクションとして好きな部類に入る作品。